「内定承諾率がなかなか上がらない…」

「そもそも、自社の内定承諾率は平均と比べてどうなんだろう?」

「内定辞退を防ぐために、どんな対策をすればいいのか分からない…」

このように悩む採用担当の方に向けた記事です。

この記事でわかること

- 新卒・中途採用における内定承諾率の平均

- 内定承諾率が低下する7つの主な原因

- 内定承諾率を上げるための採用戦略5ステップと具体的施策10選

内定承諾率は、候補者への魅力づけや選考プロセスの見直しによって向上させることが可能です。

原因を正しく分析し、戦略的なアプローチを行うことで、優秀な人材の確保につながります。

でも、何から手をつければいいか迷ってしまいますよね?

この記事を読むことで、自社の内定承諾率における課題が明確になり、具体的な改善策を実践できるようになります。

さっそく最後まで読んで、採用活動を成功に導きましょう。

AIを活用した採用ツール

私たちが提供する「HELLOBOSS」は、20万人を超えるユーザーの中からAIが貴社に合う人材を自動推薦するダイレクトリクルーティングツールです。

候補者とのミスマッチを減らし、選考体験を向上させることで、内定承諾率アップに貢献します。

成功報酬は一切かかりません。

無料で試せるので、AIによる採用活動を体験しながら、導入を検討してみてください。

Contents

内定承諾率とは?

内定承諾率とは、企業が内定を出した候補者のうち、実際にその内定を承諾した人の割合を示す指標です。

採用活動の成果や、候補者から見た企業の魅力を客観的に測るKPI(重要業績評価指標)として活用されます。

この章でわかること

- 内定承諾率の定義と計算方法

- 内定辞退率との関係性

ここでは、内定承諾率の基本的な定義や、類似の指標である内定辞退率との関係について解説します。

内定承諾率の定義と計算方法

内定承諾率は、採用プロセスの最終段階における成果を定量的に評価する指標です。

この数値は、選考過程における候補者体験(Candidate Experience)や、提示した労働条件の競争力などを反映する鏡ともいえます。

ポイント

高い内定承諾率は、採用活動が効果的であることや、自社が候補者にとって魅力的であることの証明となります。

内定承諾率は、以下の計算式で算出します。

計算方法

内定承諾率(%) = (内定承諾者数 ÷ 内定者数) × 100

例えば、20名に内定を出し、そのうち15名が承諾した場合、内定承諾率は75%です。

この数値を職種別や採用チャネル別で分析することで、採用活動の課題をより詳細に把握できます。

内定辞退率との関係性

内定承諾率と対をなす指標が「内定辞退率」です。

内定辞退率は、内定を出した候補者のうち、その内定を辞退した人の割合を示します。

この2つの指標は、コインの裏表のような関係にあります。

ポイント

候補者は内定を「承諾する」か「辞退する」かの二者択一であるため、両者の合計は常に100%です。

この関係性から、内定承諾率を高める取り組みは、そのまま内定辞退率を下げる取り組みと同義になります。

関係式

内定承諾率(%) + 内定辞退率(%) = 100%

内定辞退者が多いと、採用にかけたコストが無駄になってしまいます。

そのため、多くの企業が内定承諾率を重要な指標と位置づけ、その向上に努めているのです。

新卒・中途採用の内定承諾率と動向

新卒採用と中途採用とで、内定承諾率の傾向に明確な違いが見られます。

ポイント

新卒採用と中途採用では、候補者の就職・転職活動の進め方が異なるため、内定承諾率にも大きな差が生まれます。

新卒採用の場合、学生が複数の内定を並行して保持し、その中から入社先を比較検討するのが一般的です。

そのため、内定承諾率は低い傾向にあります。

一方で、中途採用の候補者は自身のキャリアプランに基づき、応募企業を絞り込んでいるケースが多く見られます。

その結果、内定承諾率は高い水準で推移しています。

参考記事:中途採用が難しい7つの理由と解決策|成功に必要な9ステップ

参考記事:新卒採用が難しい7つの理由|新卒採用におすすめの手法11選も紹介

内定承諾率が低下する7つの主な原因

内定承諾率が上がらない背景には、候補者の心理や市場の変化に根差した、いくつかの共通した原因が存在します。

自社の採用活動に当てはまる点はないか、客観的に振り返ることが改善の第一歩です。

内定承諾率が低下する7つの主な原因

- オンライン選考で企業の魅力が伝わりきらないから

- 候補者への連絡や対応のスピードが遅いため

- 選考過程での候補者体験(CX)が良くないから

- 内定後のフォローが画一的で特別感がないため

- 他社からより良い条件のオファーが出たから

- 企業の将来性やビジョンに共感できなかったため

- 口コミサイトやSNSによるネガティブな情報があるから

ここでは、内定承諾率が低下する代表的な7つの原因を掘り下げ、その対策のヒントを探ります。

オンライン選考で企業の魅力が伝わりきらないから

オンライン選考は効率的である一方、企業の雰囲気や働く人の魅力を伝えにくいという側面があります。

画面越しのコミュニケーションでは、候補者が入社後の働き方を具体的にイメージするのが困難なためです。

オンライン選考で伝わりにくい要素

- オフィスの雰囲気や物理的な働く環境

- 社員同士の何気ないコミュニケーションの様子

- 企業がもつ独自のカルチャーや「空気感」

- 製品やサービスに直接触れる機会

対面の機会が少ないからこそ、オンライン上で社員と交流する場を設けたり、オフィスの様子を動画で紹介したりするなど、企業の魅力を補完する工夫が求められます。

候補者への連絡や対応のスピードが遅いため

選考結果の連絡や問い合わせへの返信が遅いと、候補者は「自分は重要視されていない」と感じ、入社意欲が低下します。

特に優秀な候補者ほど、複数の企業と同時に選考を進めているため、対応の遅れは致命的です。

ポイント

対応のスピードは、候補者への誠意を示すと同時に、企業の意思決定の速さや業務効率の高さをアピールする機会にもなります。

選考プロセスにおける連絡期日をあらかじめ設定し、それを遵守する体制を整えましょう。

迅速で丁寧なコミュニケーションを積み重ねることが、候補者からの信頼獲得につながります。

選考過程での候補者体験(CX)が良くないから

候補者体験(Candidate Experience)とは、候補者が採用プロセスを通じて得る体験の総称です。

この体験の質が低いと、たとえ内定を出しても承諾には至りません。

| 項目 | 良い候補者体験 | 悪い候補者体験 |

|---|---|---|

| 面接官の態度 | 候補者に敬意を払い、話を真摯に傾聴する | 高圧的、あるいは候補者への関心が薄い |

| 選考フロー | 各選考の目的が明確で、スムーズに進行する | 面接で同じ質問を繰り返され、待ち時間が長い |

| 情報提供 | 企業の魅力だけでなく、課題も誠実に伝える | ポジティブな情報ばかりで、実態が不透明 |

候補者は「一人の顧客」であるという意識をもち、選考プロセス全体を通じて「この会社に入りたい」と感じてもらえるような体験を提供しましょう。

参考記事:採用CXとは?メリット・デメリットから失敗しない進め方まで徹底解説

内定後のフォローが画一的で特別感がないため

内定を出した後、入社承諾までの期間にどのようなフォローを行うかも、承諾率を大きく左右します。

事務的な連絡だけで、候補者一人ひとりへの働きかけが不足していると、入社へのモチベーションが徐々に低下してしまいます。

内定者フォローの例

- ×:全員に同じ内容のメールを定期的に送るだけ

- 〇:現場の社員との個別面談の機会を設定する

- 〇:内定者一人ひとりのキャリアプランについて相談に乗る

- 〇:手書きのメッセージカードを送る

「あなたは特別な存在であり、入社を心待ちにしている」というメッセージを、個別性の高いコミュニケーションを通じて伝えることが重要です。

きめ細やかなフォローが、候補者の心を動かします。

他社からより良い条件のオファーが出たから

候補者が複数の企業から内定を得ている場合、他社からより魅力的な条件を提示されれば、そちらを選ぶのは自然なことです。

給与や福利厚生といった待遇面は、特に転職活動において重要な判断基準となります。

ポイント

自社の提示する条件が、採用市場の相場や競合他社の水準とかけ離れていないか、定期的に見直す必要があります。

ただし、条件面だけですべてが決まるわけではありません。

働きがいや成長環境、企業文化といった金銭以外の魅力を、選考過程を通じていかに伝えられるかが、他社との差別化につながります。

企業の将来性やビジョンに共感できなかったため

候補者は、企業の現在の姿だけでなく、その未来にも期待して入社を決断します。

面接などを通じて、企業のビジョンや事業戦略に魅力を感じられなかったり、将来性に不安を抱いたりすると、内定承諾をためらう原因になります。

ポイント

候補者は「この会社で働き続けることで、自分自身も成長できるか」という視点で企業を見ています。

経営者や現場の社員が、自社の言葉でビジョンや事業の面白さを情熱をもって語ることが、何よりの魅力づけとなります。

候補者が「この人たちと一緒に、この会社の未来を作りたい」と感じられるようなコミュニケーションをとりましょう。

口コミサイトやSNSによるネガティブな情報があるから

現代では、候補者は企業の公式情報だけでなく、口コミサイトやSNSを通じて、現役社員や元社員のリアルな声を参考にします。

そこでネガティブな情報が散見されると、企業に対する不信感や懸念が生まれ、内定辞退につながる場合があります。

内定辞退につながりやすいネガティブな情報

- 長時間労働や休日出勤に関する書き込み

- 人間関係やハラスメントに関する情報

- 給与や評価制度への不満

- 企業の将来性に対する悲観的な意見

これらの情報を完全にコントロールするのは不可能です。

だからこそ、日頃から従業員満足度を高め、働きがいのある環境を構築する努力が、最良の採用広報になります。

候補者とのミスマッチを防ぐ

AI採用ツール 候補者とのミスマッチや、選考過程での魅力付けに課題を感じている場合は、AI採用ツールの活用がおすすめです。

ポイント

「HELLOBOSS」は20万人以上のユーザーデータを分析し、貴社のカルチャーや求める人物像にフィットする人材をAIが自動でマッチングします。

AIが候補者を推薦するため、ミスマッチが起こりにくく、内定承諾率の向上につながります。 無料から始められるので、まずは気軽にAI採用の効果を体験してみてください。

内定承諾率を上げるための採用戦略5ステップ

内定承諾率の向上は、付け焼き刃の施策では実現しません。

現状分析から原因の特定、そして改善策の実行まで、一貫した戦略に基づいて計画的に進めることが重要です。

感覚的な採用活動から脱却し、データに基づいた改善サイクルを確立しましょう。

内定承諾率を上げるための採用戦略5ステップ

- 現状の内定承諾率と歩留まりを正確に算出する

- 内定辞退者へのヒアリングで根本原因を分析する

- 採用ペルソナと自社の魅力を再定義する

- 選考フロー全体の見直しと改善計画を立てる

- 内定者フォローの具体的な施策を決定する

ここでは、内定承諾率を改善するための具体的な5つのステップを、順を追って解説します。

①現状の内定承諾率と歩留まりを正確に算出する

最初のステップは、自社の現状を客観的な数値で正確に把握することです。

全体の承諾率だけでなく、選考プロセスごとの通過率(歩留まり)も算出することで、どこに課題があるのかを特定しやすくなります。

算出・分析すべき指標の例

- 全体の内定承諾率

- 採用チャネル別の内定承諾率(求人サイト、エージェントなど)

- 職種別の内定承諾率

- 書類選考から一次面接、最終面接といった各段階の通過率

これらのデータを可視化することで、漠然とした課題が具体的な数字として浮かび上がります。

まずは正確なデータ収集と分析を行い、改善に向けた議論の土台を固めましょう。

参考記事:採用KPIを設定する5ステップ|4つの運用のコツと注意点も解説

②内定辞退者へのヒアリングで根本原因を分析する

データ分析と並行して、内定を辞退した候補者へのヒアリングを行い、承諾に至らなかった根本原因を探ります。

アンケートや電話、オンライン面談などを通じて、辞退理由を直接聞くことで、自社が気づいていない課題を発見できます。

| ヒアリング項目 | 質問の意図 |

|---|---|

| 辞退の決め手 | 何が最終的な意思決定に影響したかを具体的に把握する |

| 他社の魅力 | 入社を決めた企業のどこに魅力を感じたかを知り、自社との差を分析する |

| 選考過程の印象 | 自社の選考プロセスで改善すべき点を特定する |

辞退者からのフィードバックは、採用活動を改善するための貴重な情報源です。

真摯な姿勢で意見を聞き、今後の戦略に活かすことが、承諾率向上につながります。

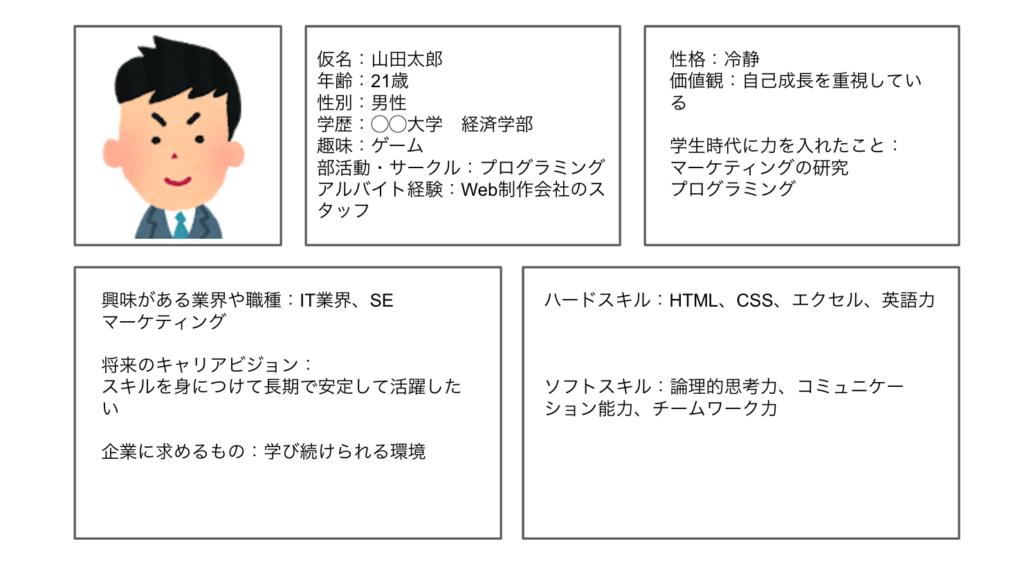

③採用ペルソナと自社の魅力を再定義する

原因分析の結果をもとに、採用したい人物像(ペルソナ)と、そのペルソナに響く自社の魅力(訴求軸)を再定義します。

市場の動向や候補者の価値観の変化に合わせて、採用戦略の根幹を見直すことが重要です。

ポイント

「誰に、何を伝えるか」という採用マーケティングの視点をもち、メッセージの一貫性を保つ必要があります。

例えば、「安定志向の候補者」ではなく「成長意欲の高い候補者」をターゲットにするなら、伝えるべき魅力は「福利厚生」から「裁量権の大きさや挑戦できる環境」に変わります。

この軸を明確にすることで、以降の施策がブレなく実行できます。

参考記事:採用ペルソナの作り方完全ガイド|テンプレートと7ステップのフレームワーク

④選考フロー全体の見直しと改善計画を立てる

再定義したペルソナと訴求軸に基づき、選考フロー全体を見直します。

候補者が自社の魅力を正しく理解し、入社意欲を高められるような体験を設計することが目的です。

選考フローの見直しポイント

- 面接官による評価基準は統一されているか

- 候補者の能力や人柄を多角的に評価できる選考内容か

- 候補者がリラックスして自己開示できる雰囲気か

- 各選考段階での情報提供は十分か

「この会社で働きたい」と候補者に感じてもらうために、各選考段階でどのような体験を提供すべきかを考えます。

課題点を洗い出し、具体的な改善アクションを計画に落とし込みましょう。

参考記事:【フロー図付き】採用フロー完全マニュアル|新卒・中途別に解説

⑤内定者フォローの具体的な施策を決定する

最終ステップとして、内定通知後から入社承諾までの期間に行う、内定者フォローの具体的な施策を決定します。

内定はゴールではなく、候補者の入社意思を固めるための重要な期間の始まりです。

ポイント

画一的な対応ではなく、内定者一人ひとりの不安や疑問に寄り添う個別性の高いフォローが、承諾率を大きく左右します。

現場社員との座談会や個別面談、内定者同士の懇親会など、様々な施策が考えられます。

候補者が抱える入社前の不安を解消し、「この会社なら安心して入社できる」と感じてもらえるような手厚いサポート体制を構築しましょう。

参考記事:内定後フォローの完全ガイド|内定者の不安を解消し辞退を防ぐ具体策12選

採用戦略の実行を効率化するHELLOBOSS

採用戦略の策定と並行して、効率的に候補者へアプローチしたい場合は「HELLOBOSS」がおすすめです。

ポイント

20万人以上のユーザーの中から、貴社に合う人材をAIがスピーディーに推薦します。候補者データベースから人材を探す手間を省けるため、採用担当者の負担を軽減し、戦略的な業務に集中できるでしょう。

無料から始められるので、採用戦略を実行するツールとして試しながら検討してみてください。

内定承諾率を向上させる具体的施策10選

内定承諾率を向上させるためには、選考段階から内定後に至るまで、候補者との継続的な関係構築を意識した施策が不可欠です。

候補者の視点に立ち、入社への期待感を高め、不安を解消する具体的なアクションを実行しましょう。

内定承諾率を向上させる具体的施策10選

- 選考段階からリラックスできる面談の場を設ける

- オンラインでもグリップを強める社員交流会を企画する

- 候補者の不安に寄り添う手厚い個別フォローを行う

- 採用担当者だけでなく現場社員を巻き込む

- 入社後のキャリアパスや成長環境を具体的に提示する

- 内定者同士のつながりを創出するイベントを実施する

- オファー面談で給与や待遇面の疑問を解消する

- 誠実なフィードバックで候補者の納得感を高める

- 内定から承諾までの期間を適切に設定する

- Welcome BOXなどを用いて歓迎の意を伝える

ここでは、明日からでも実践できる10の具体的な施策を紹介します。

選考段階からリラックスできる面談の場を設ける

評価を行う「面接」とは別に、候補者がリラックスして質問や相談ができる「面談」の場を選考段階で設けます。

「カジュアル面談」とも呼ばれ、相互理解を深めることが目的です。

ポイント

面談形式にすることで、候補者は企業の公式な情報だけではわからない、リアルな情報を得やすくなります。

面接官と候補者という緊張関係ではなく、対等な立場で対話することで、候補者は本音を話しやすくなります。

企業の魅力を自然な形で伝え、候補者の入社意欲を高める効果が期待できるのです。

オンラインでもグリップを強める社員交流会を企画する

オンライン選考が中心の場合、候補者が社員の雰囲気を感じられる機会は限られます。

そこで、オンライン上で現場社員と気軽に交流できる場を企画するのが有効です。

オンライン社員交流会の企画例

- 少人数での座談会形式

- 特定のテーマに関するランチ会

- オンラインでのオフィスツアー

- 1日の仕事の流れを紹介するライブ配信

このような交流会は、候補者が社風への理解を深め、入社後の働く姿を具体的にイメージする手助けとなります。

社員の生の声を届けることで、候補者との心理的な距離を縮めましょう。

候補者の不安に寄り添う手厚い個別フォローを行う

内定通知後は、候補者一人ひとりの状況に合わせた個別フォローが承諾率を大きく左右します。

画一的な対応ではなく、個別にコミュニケーションをとり、入社への不安や疑問に寄り添う姿勢が大切です。

| フォローアップ方法 | 良い例(個別フォロー) | 悪い例(画一的フォロー) |

|---|---|---|

| 連絡手段 | 電話や個別メッセージで連絡をとる | 全員に同じ内容のメールを一斉送信する |

| 内容 | 候補者のキャリアプランに合わせた情報提供 | 事務的な手続きの連絡のみ |

| 対応者 | 採用担当者だけでなく、年齢の近い現場社員が担当 | 採用担当者のみが対応する |

「自分を特別に気にかけてくれている」と候補者が感じることで、エンゲージメントは格段に高まります。

丁寧な個別対応が、最終的な意思決定の後押しとなるのです。

採用担当者だけでなく現場社員を巻き込む

採用活動は、採用担当者だけで完結するものではありません。

実際に一緒に働くことになる現場の社員を巻き込むことで、候補者はよりリアルな情報を得られ、企業への魅力も増します。

現場社員を巻き込むことのメリット

- 仕事内容やチームの雰囲気が具体的に伝わる

- 候補者が自身の配属先をイメージしやすくなる

- 現場社員の入社意欲喚起(リテンション)にもつながる

- 採用のミスマッチを減らせる

面談や交流会に現場の管理職や若手社員に参加してもらうなど、積極的に協力体制を築きましょう。

チーム全体で候補者を歓迎する姿勢を見せることが、入社の決め手にもなります。

入社後のキャリアパスや成長環境を具体的に提示する

候補者は、入社後に自分がどのように成長できるか、どのようなキャリアを歩めるのかを重視しています。

選考過程で、入社後のキャリアパスや研修制度、評価制度などを具体的に提示することが重要です。

ポイント

活躍している社員をモデルケースとして紹介し、具体的なキャリアの道筋を示すと、候補者は自身の将来像をイメージしやすくなります。

「どのようなスキルが身につくのか」「どのような役割に挑戦できるのか」を明確に伝えましょう。

自社で働くことの未来像を魅力的に描くことが、候補者の心を掴みます。

内定者同士のつながりを創出するイベントを実施する

内定者の中には「入社後、同期と上手くやっていけるか」という不安を抱えている人もいます。

入社前に内定者同士が交流できるイベントを実施することで、横のつながりを創出し、入社への安心感を醸成します。

内定者向けイベントの例

- 内定者懇親会(オンライン・オフライン)

- 先輩社員を交えたグループワーク

- オフィス見学ツアー

- 社内イベントへの招待

同期となる仲間がいるという安心感は、内定ブルーの解消にもつながります。

入社承諾への意思を固めてもらうだけでなく、入社後のスムーズな立ち上がりをサポートする効果も期待できるでしょう。

オファー面談で給与や待遇面の疑問を解消する

内定通知書を渡すだけでなく、給与や待遇、業務内容といった労働条件を丁寧に説明する「オファー面談」の場を設けます。

文書だけでは伝わりにくい条件の背景や、評価の根拠などを直接伝えることが目的です。

ポイント

オファー面談は、内定という形で候補者の能力を高く評価していることを伝え、入社への期待を表明する絶好の機会です。

候補者が抱える条件面での疑問や不安をその場で解消することで、他社との比較検討材料をクリアにします。

オープンな対話を通じて、候補者の最終的な意思決定を後押ししましょう。

誠実なフィードバックで候補者の納得感を高める

選考過程やオファー面談の際に、候補者の強みや期待する点を具体的にフィードバックします。

「なぜ、あなたに内定を出したのか」という理由を誠実に伝えることで、候補者は正当に評価されたと感じ、内定への納得感を深めます。

ポイント

フィードバックは、候補者の自己肯定感を高め、「この会社は自分のことをしっかり見てくれている」という信頼感の醸成につながります。

単に「優秀だから」ではなく、「〇〇というご経験が、弊社の△△という課題の解決に貢献いただけると考えました」のように具体的に伝えましょう。

心のこもったフィードバックが、入社の決め手になることも少なくありません。

内定から承諾までの期間を適切に設定する

内定を出してから承諾を得るまでの回答期間を、適切に設定することも重要です。

期間が短すぎると候補者を焦らせて不信感を招き、長すぎると辞退の可能性を高めてしまいます。

| 回答期間 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 短い(~1週間) | スピーディーに採用計画を進められる | 候補者に「急かされた」と悪印象を与える恐れがある |

| 長い(2週間~) | 候補者が熟考できるため、納得感のある決断を促せる | 他社の選考結果を待つ時間を与え、辞退のリスクが高まる |

一般的には1週間程度が目安とされますが、候補者の状況(他社の選考状況など)をヒアリングしたうえで、柔軟に調整する姿勢が求められます。

Welcome BOXなどを用いて歓迎の意を伝える

内定通知書を送る際に、企業のロゴが入ったノベルティグッズや、先輩社員からの手書きのメッセージなどを同封した「Welcome BOX」を送る施策も有効です。

物理的な贈り物を通じて、歓迎の気持ちを形にして伝えます。

ポイント

予期せぬサプライズは、候補者の入社への期待感を大きく高め、ポジティブな感情を喚起します。

コストはかかりますが、他社との差別化を図り、候補者の記憶に強く残る体験を提供できます。

SNSでの拡散なども期待でき、企業のブランディングにも貢献する施策といえます。

内定承諾率に関するよくある質問(FAQ)

最後に、内定承諾率に関して採用担当者から多く寄せられる質問と、その回答をまとめました。

内定承諾率の計算に使う「内定者数」はどの時点の人数ですか?

内定承諾率の計算式「(内定承諾者数 ÷ 内定者数) × 100」で使われる「内定者数」とは、企業が「正式に内定を通知した人数」を指します。

口頭の内々定ではなく、内定通知書を発行した人数と定義するのが一般的です。

ポイント

採用の歩留まりを正確に分析するためには、社内で「内定者数」の定義を統一しておくことが重要です。

例えば、最終面接に合格したものの、条件交渉の末に内定通知に至らなかった候補者は、この計算式の分母には含みません。

計算の基準を明確にすることで、データの信頼性が高まり、より正確な現状把握が可能となります。

内定承諾の延長願いにはどう対応すれば良いですか?

候補者から内定承諾期間の延長を願い出られた場合、無下に断るのではなく、まずはその理由を丁寧にヒアリングしましょう。

他社の選考状況や、家族との相談などが主な理由として挙げられます。

| 対応 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 延長を認める | 誠実な対応で、候補者の入社意欲を高められる可能性がある | 最終的に辞退された場合、採用計画に遅れが生じる |

| 延長を認めない | 採用計画をスケジュール通りに進められる | 候補者に「配慮がない」と悪印象を与え、辞退される恐れがある |

候補者の入社意欲が高いと判断できる場合は、1週間程度を目安に延長を認めるのが現実的な対応といえます。

ただし、その場合も「〇月〇日までにお返事をいただけますか」と、新たな期限を明確に設定しましょう。

複数の内定を承諾している候補者はどう見分ける?

複数の内定を承諾し、入社直前で辞退する、いわゆる「オワハラ(就活終われハラスメント)」を避けるための内定承諾は、残念ながら完全に見抜くのは困難です。

しかし、候補者の言動から、その兆候を察知できる場合があります。

複数の内定を承諾している可能性のある兆候

- 内定承諾書へのサインや提出をためらう

- 内定者イベントや面談への参加に消極的

- 連絡への返信が遅い、または内容が曖昧

- 入社に向けた具体的な質問(配属先、業務内容など)が少ない

これらの兆候が見られた場合は、個別面談の場を設けて不安や懸念をヒアリングするなど、より丁寧なフォローアップが必要です。

候補者との信頼関係を築き、本音で話せる状況を作ることが、最終的なミスマッチを防ぎます。

まとめ

内定承諾率を高めるには、候補者の視点に立った戦略的なアプローチが不可欠です。

さっそく、できることから始めていきましょう。

内定承諾率を向上させる具体的施策10選

- 選考段階からリラックスできる面談の場を設ける

- オンラインでもグリップを強める社員交流会を企画する

- 候補者の不安に寄り添う手厚い個別フォローを行う

- 採用担当者だけでなく現場社員を巻き込む

- 入社後のキャリアパスや成長環境を具体的に提示する

- 内定者同士のつながりを創出するイベントを実施する

- オファー面談で給与や待遇面の疑問を解消する

- 誠実なフィードバックで候補者の納得感を高める

- 内定から承諾までの期間を適切に設定する

- Welcome BOXなどを用いて歓迎の意を伝える

これらの施策を通じて候補者との信頼関係を築き、入社への意欲を高めることが、採用成功の鍵となります。

おすすめのAI採用ツール

「HELLOBOSS」は、20万人以上のユーザーの中から、AIが貴社にフィットする人材を推薦するダイレクトリクルーティングツールです。

AIによる高精度なマッチングでミスマッチを防ぎ、内定承諾率の向上をサポートします。

候補者とのコミュニケーションを円滑にするチャット機能も強みです。

無料から始められるので、内定承諾率を高めるための一手として、試してみてください。

貴社の採用活動が成功裏に進むことを心より願っています。